有半個世紀歷史的漢榮書局剛剛結業,標誌著旺角地標老舊書店,只剩下蘇賡哲的新亞書店,老蘇獨自堅守陣地,像一個老兵守著最後一道戰壕,守護著旺角舊書店僅餘的一脈香火。

曾幾何時,旺角的街邊書檔和後來的二樓書店,五步一樓十步一閣,築起鬧市一道美麗風景線。筆者1972年中五會考要讀很多數理化科目的參考書,經常到旺角奶路臣街、花園街一帶買書,最常去的兩家書店,一家是花園街的友聯,另一家是奶路臣街漢榮樓上的寰球。到寰球書店買書,是貪它有折扣,但要忍受書店老闆李劍峯凌厲的眼神,在挑書時總是感到李老闆全程在背後盯著你,心理壓力很大,你想把書「插」回書架時,李老闆的手就會忽然出現快速把書搶過來,然後小心翼翼放上架,怕你毀了他的書。我們從沒見過李先生笑過,學生們上寰球書店像上戰場一樣,戰戰兢兢。

記不起有沒有幫襯過漢榮書局。1967年讀中一就經常去奶路臣街一帶買二手課本,那裡有很多木頭車二手書檔。六十年代石景宜就是靠一架木頭車在旺角街頭賣舊課本起家,後來他就在樓梯底開了國榮書店,七十年代擴充業務,在奶路臣街開了漢榮書局賣新書,生意愈做愈旺。地產市道興旺,漢榮所在的物業2010年底估值高達4億元,石家決定把物業招租,估計每月可收租100萬。漢榮之後便遷到油麻地彌敦道現址繼續經營,生意已沒有以前那麼火旺。這一兩年疫情影響,實體書店受打擊,漢榮也不例外;而且第二代的當家石漢基年紀也不小,石家決定終結有52年歷史的家業,2022年最後一天的下午3時熄燈離場。

七、八十年代是旺角書業最活躍的年代,二樓書店一家接一家出現,記憶所及便有南山、洪葉、文星、田園、樂文、東岸、香山學社、新思維、榆林、梅馨等,加上地舖的新亞(後來搬上樓)、復興、廣華、實用、漢榮、學津、精神等,再添上附近的大東、齡記、世界書局,旺角稱得上是書商撲鼻。

幾街之隔的上海街有一家「怪」書店,它沒有店名,只知道老闆叫做「何老大」。與其叫它做書店,不如用書山來形容它更切合,因為整間舖已給一紮紥的書籍堆到天花頂,你只能擔梯像爬山一樣爬上書山無目的地找書,而且書是要一紮紮的賣,即使你只看中其中一本,也要把其餘的買下。奶路臣街德仁中學旁邊「肥佬羅」的舊書檔也值得一記,肥佬羅是退役「國軍」,認識很多撿破爛的收買佬,經常收到他們送來的各種各類舊書,有時一元幾角便可買到一些絕版書。附近復興書店老闆是肥佬羅的女婿,他會挑一些較新淨賣得起錢的舊書給女婿賣。

今天,田園、樂文、梅馨、榆林、精神(早已搬往港島)、新亞尚在,還多了一家序言,大家都在掙扎求存。垂垂老矣的蘇賡哲博士,還在寫他的販書手記,回憶過去一甲子他賣書的酸甜苦辣鹹。

(《am730》2023年1月5日)

Showing posts with label 南山書屋. Show all posts

Showing posts with label 南山書屋. Show all posts

Thursday, 5 January 2023

Friday, 25 April 2014

對「樓上書店」的回顧和觀察

對「樓上書店」的回顧和觀察

關平

早期的「樓上書店」

跟我同年紀的一代,都不時懷念伴著我們成長的「樓上書店」。我們那時剛上大學,閒來不時去旺角訪第一代的「樓上書店」,像龍門書店、實用書局、環球書局等,購買台版的文史哲圖書,和因「文化大革命」內地停止出版的同類圖書。遇到有一定市場又是絕版的書,他們會提供翻印版代替。

到70年代我們大學畢業前後,有同學和朋友還坐言起行,索性辦起仝人書店來,像一山書屋、南山書屋等,另外還有王敬羲在尖沙咀辦的文藝書屋。這些早期的「樓上書店」除了經營圖書零售外,其實也兼及圖書出版和發行,翻印內地版圖書。王敬羲把香港能賣的台灣文星叢書拿來翻印,還有波文書局也是翻印內地版文史哲圖書的專門店。

70年代一段頗長時間,香港的非課本圖書市場基本上是台版書的天下,本來香港台版書的官方總代理是集成圖書,但官方機構因循不振,不管利潤動機,熱門圖書長期缺貨,實在經營得不成氣候。個別「樓上書店」兼當發行商,各自建立關係,零碎從台灣渠道進口,也同時當翻版書商。同期有在香港本業是出版和印刷,後來經營大眾書局門市的世界出版社、和以發行報刊雜誌為主要業務,皇冠叢書的老牌代理吳興記最為活躍。到了80年代開始,主要台版書發行商才開始集中,如世界出版社的前職員出來經營的藝文和有成,和兼營「樓上書店」的田園書屋。田園書店後來再派生出樂文書店和洪葉書店,都是採零售和發行兼營模式運作,則是後話了。

80年代的其他經營者如青文書屋除圖書零售外,也靠青年文學獎的活動和出版支持,曙光圖書則是英文圖書零售專門店,以小眾閱讀口味為特色。

「文化大革命」後,內地圖書出版恢復,但香港市場收縮,官方總代理是三聯書店,零售點主要是三聯、中華和商務門市。要到90年代,國版文史哲圖書才再受關注,開始有個別經營者直接從深圳新華書店進書來港,以降低人民幣與港幣的兌換率作競爭手段,書種以文史哲圖書為主,補充三聯的不足。要到2000年代,才有專營大眾閱讀路線的尚書房出現,以降低人民幣兌換率作招徠,迅速增加零售點,掀起內地版圖書零售的新潮流。

近年此消彼長

近年來香港的「樓上書店」數量似乎出現下降跡象,我們間中從傳媒的報道中得悉這家那家名字熟稔的老牌或新進「樓上書店」結業的消息。根據業界朋友提供的數字,香港的書店數量從2000年代的140家下跌至今天的110家,少了接近20%。這個現象是否反映了圖書零售業日益式微呢?

我們不妨換個角度,看看香港的中型、大型書店數量是增加還是減少,來說明整體圖書零售業市場的趨勢。以聯合出版集團屬下的三個圖書零售系統──三聯、中華和商務門市為例,他們近年不住擴展,分店增加到48家,書店類型從過往的以大型綜合店和社區書店為主以外,進展到兼及文史、社科、英文、法律等專門店及大學書店。大規模的外資書店看來亦有增加的趨勢,如來自新、馬的大眾書局和Prologue書店集團,合計增加至18家;也是來自新、馬的英文書店Page One亦見擴張至4家,在原來以英文圖書和設計圖書市場為主的基礎上,兼售中文圖書;來自澳洲的Dymocks連鎖授權書店未見顯著萎縮,現已開至9家;來自菲律賓的Metro Books再多開1家分店,來自台灣的誠品在銅鑼灣站穩陣腳後,聽說正在部署再開分店。

「樓上書店」與中型、大型書店的數量,看來是此消彼長,據一大型圖書發行公司透露,近五年間香港的圖書發行金額沒有顯著波動,不過,就算銷售金額不變,考慮到近年間圖書定價的增加,總的銷售冊數應是下降了。這裡必須指出,某家圖書發行公司的銷售冊數下降也不一定顯示市場萎縮。「樓上書店」較為依賴本港圖書發行商的供應,中型、大型書店有自己從外地進書的渠道,通過外地出版商和代理商進貨。

「樓上書店」趨勢有變

總的算來,香港的「樓上書店」近年數量有所減少,經營的書種也有一定變化。十多年前,他們以銷售台版文史圖書為主,與大型綜合書店互為補充,各自精彩,結果豐富了讀者的閱讀選擇。可惜近年來趨勢有變,就我個人觀察,越來越多的「樓上書店」放棄了他們一向引以為傲的專門書店特色,改為走通俗路線的一般綜合性書店,或專門銷售內地簡體字版的通俗讀物,純粹依賴增加折扣來與大型綜合書店作競爭。雖然不少購書者因增加折扣減低了購書開支,這種競爭手法其實很不智,長遠對自己不利。論財源論能力,大型連鎖書店系統更有能力去作價格競爭,利用增加折扣的手段來消滅競爭對手。發動折扣戰並非「樓上書店」的強項,以長期減價作競爭只會減少合理利潤,逐漸「陰乾」。「樓上書店」轉型走通俗路線,其實也非讀者之福,整體圖書市場減少了特色的專門書店,讀者可以選擇的書種肯定會收窄,小眾趣味備受忽視,讀者只好更依賴網上書店尋書,加速了虛擬書店取代實體書店的過程。

我一直強調,香港的成功是因為市場開放,不排斥外來參與者加入競爭,圖書零售業是一個極佳例子。正是因為財雄勢大、資源豐富的外來連鎖書店競爭者不斷加入,香港的書店經營者警覺性不得不提高,時常有危機感,了解如果自己不進步會遭到淘汰,所以大家都在市場定位清析、書種突出、壓低存貨數量、減少人手、提高效率上用功,多走一步,多出新的點子,靈活性就提高了,經營管理的層次也就不斷提升。「樓上書店」能夠抵抗各方面的壓力,繼續生存,在香港的圖書零售市場穩住地位,成為華文閱讀世界的特色,成果得來不易,值得珍惜。

總的來說,香港購買圖書的讀者多了,購書意欲提高,圖書零售的消費額不斷增加,這個餅明顯是做得越來越大了,不然,在商場租金持續高企的情況下,這麼多的大型書店怎可能維持下去?哪裡會有這麼多的新書店出現?更多的外來參與者進軍香港市場?種種跡象,都顯示出大家對香港的圖書零售市場充滿信心。

面對最大競爭對手

「樓上書店」也是如此,雖然有經營者因為捱不起連年增加的租金結業,但也有經營者另闢出路,如遷到更高的樓層好節省租金、多舉辦各種文化活動和特色展覽以作宣傳、吸引客流、走業務多元化路線,銷售食譜同時兼售廚房用具、銷售旅遊書同時兼售旅遊輔助雜品、銷售兒童書同時兼售親子產品等,都是一些應變的成功例子。

我覺得「樓上書店」與中型、大型連鎖書店一樣,今天面對的最大競爭對手不是其他商號,而是隨著互聯網普及化出現的網上書店和電子圖書。經過十年多的發展,這些新經濟帶來的閱讀和銷售型式已經漸趨成熟,在歐美、內地和台灣都紛紛侵食實體書店的業務,大型連鎖書店近年來業務不景,出現虧蝕,甚至倒閉跡象,書店數目明顯縮減,小型獨立書店明顯最受影響。紛紛停業關門。互聯網新經濟對實體書店的衝擊浪潮是否會加劇,實體書店是否有機會繼續生存下去呢?相信這才是圖書零售業應特別關心的問題。

(出席12/4/2014港專社會科學研究中心「香港閱讀」研討會系列一:「樓上書店」的發言稿)

(書與人二O一四年四月十四日)

關平

早期的「樓上書店」

跟我同年紀的一代,都不時懷念伴著我們成長的「樓上書店」。我們那時剛上大學,閒來不時去旺角訪第一代的「樓上書店」,像龍門書店、實用書局、環球書局等,購買台版的文史哲圖書,和因「文化大革命」內地停止出版的同類圖書。遇到有一定市場又是絕版的書,他們會提供翻印版代替。

到70年代我們大學畢業前後,有同學和朋友還坐言起行,索性辦起仝人書店來,像一山書屋、南山書屋等,另外還有王敬羲在尖沙咀辦的文藝書屋。這些早期的「樓上書店」除了經營圖書零售外,其實也兼及圖書出版和發行,翻印內地版圖書。王敬羲把香港能賣的台灣文星叢書拿來翻印,還有波文書局也是翻印內地版文史哲圖書的專門店。

70年代一段頗長時間,香港的非課本圖書市場基本上是台版書的天下,本來香港台版書的官方總代理是集成圖書,但官方機構因循不振,不管利潤動機,熱門圖書長期缺貨,實在經營得不成氣候。個別「樓上書店」兼當發行商,各自建立關係,零碎從台灣渠道進口,也同時當翻版書商。同期有在香港本業是出版和印刷,後來經營大眾書局門市的世界出版社、和以發行報刊雜誌為主要業務,皇冠叢書的老牌代理吳興記最為活躍。到了80年代開始,主要台版書發行商才開始集中,如世界出版社的前職員出來經營的藝文和有成,和兼營「樓上書店」的田園書屋。田園書店後來再派生出樂文書店和洪葉書店,都是採零售和發行兼營模式運作,則是後話了。

80年代的其他經營者如青文書屋除圖書零售外,也靠青年文學獎的活動和出版支持,曙光圖書則是英文圖書零售專門店,以小眾閱讀口味為特色。

「文化大革命」後,內地圖書出版恢復,但香港市場收縮,官方總代理是三聯書店,零售點主要是三聯、中華和商務門市。要到90年代,國版文史哲圖書才再受關注,開始有個別經營者直接從深圳新華書店進書來港,以降低人民幣與港幣的兌換率作競爭手段,書種以文史哲圖書為主,補充三聯的不足。要到2000年代,才有專營大眾閱讀路線的尚書房出現,以降低人民幣兌換率作招徠,迅速增加零售點,掀起內地版圖書零售的新潮流。

近年此消彼長

近年來香港的「樓上書店」數量似乎出現下降跡象,我們間中從傳媒的報道中得悉這家那家名字熟稔的老牌或新進「樓上書店」結業的消息。根據業界朋友提供的數字,香港的書店數量從2000年代的140家下跌至今天的110家,少了接近20%。這個現象是否反映了圖書零售業日益式微呢?

我們不妨換個角度,看看香港的中型、大型書店數量是增加還是減少,來說明整體圖書零售業市場的趨勢。以聯合出版集團屬下的三個圖書零售系統──三聯、中華和商務門市為例,他們近年不住擴展,分店增加到48家,書店類型從過往的以大型綜合店和社區書店為主以外,進展到兼及文史、社科、英文、法律等專門店及大學書店。大規模的外資書店看來亦有增加的趨勢,如來自新、馬的大眾書局和Prologue書店集團,合計增加至18家;也是來自新、馬的英文書店Page One亦見擴張至4家,在原來以英文圖書和設計圖書市場為主的基礎上,兼售中文圖書;來自澳洲的Dymocks連鎖授權書店未見顯著萎縮,現已開至9家;來自菲律賓的Metro Books再多開1家分店,來自台灣的誠品在銅鑼灣站穩陣腳後,聽說正在部署再開分店。

「樓上書店」與中型、大型書店的數量,看來是此消彼長,據一大型圖書發行公司透露,近五年間香港的圖書發行金額沒有顯著波動,不過,就算銷售金額不變,考慮到近年間圖書定價的增加,總的銷售冊數應是下降了。這裡必須指出,某家圖書發行公司的銷售冊數下降也不一定顯示市場萎縮。「樓上書店」較為依賴本港圖書發行商的供應,中型、大型書店有自己從外地進書的渠道,通過外地出版商和代理商進貨。

「樓上書店」趨勢有變

總的算來,香港的「樓上書店」近年數量有所減少,經營的書種也有一定變化。十多年前,他們以銷售台版文史圖書為主,與大型綜合書店互為補充,各自精彩,結果豐富了讀者的閱讀選擇。可惜近年來趨勢有變,就我個人觀察,越來越多的「樓上書店」放棄了他們一向引以為傲的專門書店特色,改為走通俗路線的一般綜合性書店,或專門銷售內地簡體字版的通俗讀物,純粹依賴增加折扣來與大型綜合書店作競爭。雖然不少購書者因增加折扣減低了購書開支,這種競爭手法其實很不智,長遠對自己不利。論財源論能力,大型連鎖書店系統更有能力去作價格競爭,利用增加折扣的手段來消滅競爭對手。發動折扣戰並非「樓上書店」的強項,以長期減價作競爭只會減少合理利潤,逐漸「陰乾」。「樓上書店」轉型走通俗路線,其實也非讀者之福,整體圖書市場減少了特色的專門書店,讀者可以選擇的書種肯定會收窄,小眾趣味備受忽視,讀者只好更依賴網上書店尋書,加速了虛擬書店取代實體書店的過程。

我一直強調,香港的成功是因為市場開放,不排斥外來參與者加入競爭,圖書零售業是一個極佳例子。正是因為財雄勢大、資源豐富的外來連鎖書店競爭者不斷加入,香港的書店經營者警覺性不得不提高,時常有危機感,了解如果自己不進步會遭到淘汰,所以大家都在市場定位清析、書種突出、壓低存貨數量、減少人手、提高效率上用功,多走一步,多出新的點子,靈活性就提高了,經營管理的層次也就不斷提升。「樓上書店」能夠抵抗各方面的壓力,繼續生存,在香港的圖書零售市場穩住地位,成為華文閱讀世界的特色,成果得來不易,值得珍惜。

總的來說,香港購買圖書的讀者多了,購書意欲提高,圖書零售的消費額不斷增加,這個餅明顯是做得越來越大了,不然,在商場租金持續高企的情況下,這麼多的大型書店怎可能維持下去?哪裡會有這麼多的新書店出現?更多的外來參與者進軍香港市場?種種跡象,都顯示出大家對香港的圖書零售市場充滿信心。

面對最大競爭對手

「樓上書店」也是如此,雖然有經營者因為捱不起連年增加的租金結業,但也有經營者另闢出路,如遷到更高的樓層好節省租金、多舉辦各種文化活動和特色展覽以作宣傳、吸引客流、走業務多元化路線,銷售食譜同時兼售廚房用具、銷售旅遊書同時兼售旅遊輔助雜品、銷售兒童書同時兼售親子產品等,都是一些應變的成功例子。

我覺得「樓上書店」與中型、大型連鎖書店一樣,今天面對的最大競爭對手不是其他商號,而是隨著互聯網普及化出現的網上書店和電子圖書。經過十年多的發展,這些新經濟帶來的閱讀和銷售型式已經漸趨成熟,在歐美、內地和台灣都紛紛侵食實體書店的業務,大型連鎖書店近年來業務不景,出現虧蝕,甚至倒閉跡象,書店數目明顯縮減,小型獨立書店明顯最受影響。紛紛停業關門。互聯網新經濟對實體書店的衝擊浪潮是否會加劇,實體書店是否有機會繼續生存下去呢?相信這才是圖書零售業應特別關心的問題。

(出席12/4/2014港專社會科學研究中心「香港閱讀」研討會系列一:「樓上書店」的發言稿)

(書與人二O一四年四月十四日)

Saturday, 27 July 2013

我們的二樓書店 我們的啓蒙年代

我們的二樓書店 我們的啓蒙年代

張楚勇

青文書屋的老闆羅志華猝然而逝,我總感到好像欠了他什麼似的。

其實我不算真的認識羅志華。我們面對面交談,許怕只有一次。大概在2001年吧。經過了一番折騰,青文書屋終於出版了梁美儀和文思慧編的《專業交叉點》。由於我是該書作者之一,可以有兩冊作報酬,於是我便跑上青文取書,也就是這樣見過羅志華。

我也和羅志華通過好幾次電話。最後一次收到羅志華的電話,是在2006年青文書屋結業前數月。在電話中,羅志華跟 我談到書屋的經營周轉有問題,他問不知以前主辦過青年文學獎的「老鬼」(即資深成員)能否籌集十萬元應急。電話中我不忍對他潑冷水,答應盡些綿力。但心底 裏其實大家都知道,儘管文學獎的弟兄姐妹多是有心人,但時移世易,仝人式經營的書店的前景,大家是心中有數的。後來我跟曾任第七屆文學獎幹事的鄭啓明了解 情况,得悉羅志華也曾跟他聯絡。啓明與我都知道,沒有文獎人會覺得青文書屋當時的經營模式是可以維持下去的。沒多久,我便從報上讀到青文結業的消息。

辦店理想:文學從生活出發

曾幾何時,我也是青文書屋老闆之一。1981年青文書屋在灣仔莊士敦道開業時,我是創辦人之一。青文能夠開業,是因為在上世紀70年代通過青年文學獎的旗幟,凝聚了一大羣熱愛文學、關心社會、對人文處境充滿感受的年輕人。這羣人當中的一部分,希望能把洪清田1972年開創的青年文學獎所標榜的「文學應從生活出發」的理想從校園帶到社會,而創立青文書屋,正是這種努力的重要一着。

那是一個追求理想的年代。1978年,我在香港大學學生會接手主辦青年文學獎,成為第六屆籌委會主席。中大學生會的陳慶源在卸下第五屆職務之後,願意在中大繼續留任第六屆。那時我們是初生 之犢,秉承着70年代學生運動的理想和以天下為己任的讀書人傳統,視青年文學獎為一項文學運動。78年底我們創辦《青年文學》,在創刊辭中,我們不畏天高地厚的刊出由陳慶源草擬的這段豪情壯語:

「我們有一個宏願,要建築一座堅固的大橋。橋的這端是中華民族的文化傳統;橋的另一端是通向人類終極的理想。我們辦文學獎……〔是〕要推動一種風氣,要掀起一個波瀾壯闊的運動。我們堅信文學能導人思索、發人深省,更能開拓人類的創造力,改變不合理的現實,建立理想的世界。」

我們幾十名二十出頭的小伙子,在中大和港大的三四年中,根本就是以學生會為家。我們課堂可以不上,老家可以不回,但文學獎和學生會的事,卻不可以不辦好。我們徵文,搞講座,辦文學生活營,組織中學生文社,出版文集、《青年文學》、《青草地》,上電台主持文學節目,在大學中學搞大型書展。我們網羅在香港的傑出作家當評判,請漫畫家王司馬為文集設計封面,到台灣找到雕刻家朱銘為我們雕出李白醉酒的獎座,更跑去北京拜會新文學的大師朱光潛、沈從文、艾青等。我們通宵達旦的為文學獎宣傳。在港 大的同學經常把文學獎的海報從筲箕灣張貼到堅尼地城,口中唱着 「一條大河╱波浪寬╱風吹稻花香兩岸……」的歌詞,手起掃帚落,把一張張黏上熱暖暖漿糊的文學獎海報,貼到大街小巷。遇到一些原本貼上了不良海報(如黃賭毒)的地方,我們便將之鋪上文學獎的新裝。在爆發「金禧事件」時,我們便一手拿文學獎的海報,一手拿反對教育署封校的海報去張貼。遇上警察查過問時,便張 貼宣傳文學獎的海報,當警察遠離後,便張貼支持金禧中學師生罷課、要求當局正視學校斂財的指稱的海報。你說這是空想也好、浪漫也好,當時我們真的很希望相 信「當青年燃點起文學,香港便有了希望。」(詩人乞靈語,第三屆文學獎主席。)30多年過去了。我們燃點起了文學嗎?如果燃點了,幹嗎青文書屋要「執笠」,羅老闆會被青文的「遺書」壓死呢!講求實際的人當然從來都不相信青年文學獎的一套,因為這只會燃燒青春,浪費時光,「好天真、好傻」,到頭來不但兩餐一宿也成問題,搞不好就像羅志華般賠上了性命。但是,我們的文化人也真夠是又天真又傻,都認為羅志華求仁得仁,周兆祥在紀念羅志華時還提到是開慶祝會的時候。

當年文史哲書「市况」好多了

回想文獎人80年代初決心開辦青文書屋時也是逆水行舟,但我們的境况畢竟要比羅志華好得多。當年我們在大學搞書展,賣的都是文史哲的書,五天下來營業額便有十萬。通過書展,我們還認識了當時南山書店的何月東,後來更因為彼此理念相通,一拍即合,認為要在校外延續文學獎的理想,便應發展文化企業,辦書屋是第一着。何月東因此也理所當然地成為青文的經理,實際主持業務。

我們那時還有滿腦子計劃。除了書屋外,陳慶源還大力鼓勵擅長寫作的第五屆文學獎籌委陳錦昌在青文書屋樓上成立青年作者協會,以凝聚青年作者。由於我們的活 動參加者少則百計,多則過千,只要有計劃地調配,我們在校內外的人手不是大問題,因此,開業一年何月東便曾經在暑期前在一百家中學舉辦過書展。書屋更是以文會友的地方,所以我們請負責設計的家能把部分書架設計成在收市後可以用來開會的書桌,以便舉辦文化沙龍。出版方面,我們很想學習當時台灣的遠景出版社,有系統的鼓勵香港年青作者出版著作。我記得在我主辦文學獎時看見第三屆的文集甚有市場,於是決定再版一萬冊,不出一年通過我們的活動和書展便售清,因此便 更覺是大有用武之地。

又一個分道揚鑣的結局

不過,要落實青年文學獎的宏願,其實是談何容易。參與文學獎的弟兄姐妹,個個都是君子。但君子卻也有意見不同、策略相左的時候。我們這個靠理想凝聚的羣體一旦在理念上出現分歧,便直接影響青文書屋的發展。加上大學畢業後現實上大家都難免要各奔前程,書屋經營的重擔,最後都落在何月東肩上。1987年我和太太遠赴英倫工作,售出了我在書屋中的所有股權,從此再沒有參與青文的事務。後來得知馬國明的曙光和青文分享門市,青文不再租用樓下的單位作藏書之用,以及何月東轉讓青文給馬國明,自己在旺角另行開設文星圖書,直接從國內出版商訂書作門市出售。到我於1994 年舉家回來時,發現承接經營青文的,已是我不認識的羅志華了。

簞食瓢飲而不改其樂的顏回,是孔子認為在他的弟子中,最能體現仁的一個。羅志華十多二十年前起挑起青文書屋的擔子後,對這沒有商業前途的二樓書屋及其文化出版事業,從來都是不離不棄,只問耕耘,至死不渝。他經營想必是歪離商業法則,對大眾市場的需求更加視而不見。

但他在擇善非常固執之時,處於困乏而不改其志,最後更裹甲屍還,難怪朋友都認為他求仁得仁。相比起來,我這個青文的創辦人便變得空有宏願,難免感到欠下他什麼似的。

(原刊二OO八年三月六日《明報》)

張楚勇

青文書屋的老闆羅志華猝然而逝,我總感到好像欠了他什麼似的。

其實我不算真的認識羅志華。我們面對面交談,許怕只有一次。大概在2001年吧。經過了一番折騰,青文書屋終於出版了梁美儀和文思慧編的《專業交叉點》。由於我是該書作者之一,可以有兩冊作報酬,於是我便跑上青文取書,也就是這樣見過羅志華。

我也和羅志華通過好幾次電話。最後一次收到羅志華的電話,是在2006年青文書屋結業前數月。在電話中,羅志華跟 我談到書屋的經營周轉有問題,他問不知以前主辦過青年文學獎的「老鬼」(即資深成員)能否籌集十萬元應急。電話中我不忍對他潑冷水,答應盡些綿力。但心底 裏其實大家都知道,儘管文學獎的弟兄姐妹多是有心人,但時移世易,仝人式經營的書店的前景,大家是心中有數的。後來我跟曾任第七屆文學獎幹事的鄭啓明了解 情况,得悉羅志華也曾跟他聯絡。啓明與我都知道,沒有文獎人會覺得青文書屋當時的經營模式是可以維持下去的。沒多久,我便從報上讀到青文結業的消息。

辦店理想:文學從生活出發

曾幾何時,我也是青文書屋老闆之一。1981年青文書屋在灣仔莊士敦道開業時,我是創辦人之一。青文能夠開業,是因為在上世紀70年代通過青年文學獎的旗幟,凝聚了一大羣熱愛文學、關心社會、對人文處境充滿感受的年輕人。這羣人當中的一部分,希望能把洪清田1972年開創的青年文學獎所標榜的「文學應從生活出發」的理想從校園帶到社會,而創立青文書屋,正是這種努力的重要一着。

那是一個追求理想的年代。1978年,我在香港大學學生會接手主辦青年文學獎,成為第六屆籌委會主席。中大學生會的陳慶源在卸下第五屆職務之後,願意在中大繼續留任第六屆。那時我們是初生 之犢,秉承着70年代學生運動的理想和以天下為己任的讀書人傳統,視青年文學獎為一項文學運動。78年底我們創辦《青年文學》,在創刊辭中,我們不畏天高地厚的刊出由陳慶源草擬的這段豪情壯語:

「我們有一個宏願,要建築一座堅固的大橋。橋的這端是中華民族的文化傳統;橋的另一端是通向人類終極的理想。我們辦文學獎……〔是〕要推動一種風氣,要掀起一個波瀾壯闊的運動。我們堅信文學能導人思索、發人深省,更能開拓人類的創造力,改變不合理的現實,建立理想的世界。」

我們幾十名二十出頭的小伙子,在中大和港大的三四年中,根本就是以學生會為家。我們課堂可以不上,老家可以不回,但文學獎和學生會的事,卻不可以不辦好。我們徵文,搞講座,辦文學生活營,組織中學生文社,出版文集、《青年文學》、《青草地》,上電台主持文學節目,在大學中學搞大型書展。我們網羅在香港的傑出作家當評判,請漫畫家王司馬為文集設計封面,到台灣找到雕刻家朱銘為我們雕出李白醉酒的獎座,更跑去北京拜會新文學的大師朱光潛、沈從文、艾青等。我們通宵達旦的為文學獎宣傳。在港 大的同學經常把文學獎的海報從筲箕灣張貼到堅尼地城,口中唱着 「一條大河╱波浪寬╱風吹稻花香兩岸……」的歌詞,手起掃帚落,把一張張黏上熱暖暖漿糊的文學獎海報,貼到大街小巷。遇到一些原本貼上了不良海報(如黃賭毒)的地方,我們便將之鋪上文學獎的新裝。在爆發「金禧事件」時,我們便一手拿文學獎的海報,一手拿反對教育署封校的海報去張貼。遇上警察查過問時,便張 貼宣傳文學獎的海報,當警察遠離後,便張貼支持金禧中學師生罷課、要求當局正視學校斂財的指稱的海報。你說這是空想也好、浪漫也好,當時我們真的很希望相 信「當青年燃點起文學,香港便有了希望。」(詩人乞靈語,第三屆文學獎主席。)30多年過去了。我們燃點起了文學嗎?如果燃點了,幹嗎青文書屋要「執笠」,羅老闆會被青文的「遺書」壓死呢!講求實際的人當然從來都不相信青年文學獎的一套,因為這只會燃燒青春,浪費時光,「好天真、好傻」,到頭來不但兩餐一宿也成問題,搞不好就像羅志華般賠上了性命。但是,我們的文化人也真夠是又天真又傻,都認為羅志華求仁得仁,周兆祥在紀念羅志華時還提到是開慶祝會的時候。

當年文史哲書「市况」好多了

回想文獎人80年代初決心開辦青文書屋時也是逆水行舟,但我們的境况畢竟要比羅志華好得多。當年我們在大學搞書展,賣的都是文史哲的書,五天下來營業額便有十萬。通過書展,我們還認識了當時南山書店的何月東,後來更因為彼此理念相通,一拍即合,認為要在校外延續文學獎的理想,便應發展文化企業,辦書屋是第一着。何月東因此也理所當然地成為青文的經理,實際主持業務。

我們那時還有滿腦子計劃。除了書屋外,陳慶源還大力鼓勵擅長寫作的第五屆文學獎籌委陳錦昌在青文書屋樓上成立青年作者協會,以凝聚青年作者。由於我們的活 動參加者少則百計,多則過千,只要有計劃地調配,我們在校內外的人手不是大問題,因此,開業一年何月東便曾經在暑期前在一百家中學舉辦過書展。書屋更是以文會友的地方,所以我們請負責設計的家能把部分書架設計成在收市後可以用來開會的書桌,以便舉辦文化沙龍。出版方面,我們很想學習當時台灣的遠景出版社,有系統的鼓勵香港年青作者出版著作。我記得在我主辦文學獎時看見第三屆的文集甚有市場,於是決定再版一萬冊,不出一年通過我們的活動和書展便售清,因此便 更覺是大有用武之地。

又一個分道揚鑣的結局

不過,要落實青年文學獎的宏願,其實是談何容易。參與文學獎的弟兄姐妹,個個都是君子。但君子卻也有意見不同、策略相左的時候。我們這個靠理想凝聚的羣體一旦在理念上出現分歧,便直接影響青文書屋的發展。加上大學畢業後現實上大家都難免要各奔前程,書屋經營的重擔,最後都落在何月東肩上。1987年我和太太遠赴英倫工作,售出了我在書屋中的所有股權,從此再沒有參與青文的事務。後來得知馬國明的曙光和青文分享門市,青文不再租用樓下的單位作藏書之用,以及何月東轉讓青文給馬國明,自己在旺角另行開設文星圖書,直接從國內出版商訂書作門市出售。到我於1994 年舉家回來時,發現承接經營青文的,已是我不認識的羅志華了。

簞食瓢飲而不改其樂的顏回,是孔子認為在他的弟子中,最能體現仁的一個。羅志華十多二十年前起挑起青文書屋的擔子後,對這沒有商業前途的二樓書屋及其文化出版事業,從來都是不離不棄,只問耕耘,至死不渝。他經營想必是歪離商業法則,對大眾市場的需求更加視而不見。

但他在擇善非常固執之時,處於困乏而不改其志,最後更裹甲屍還,難怪朋友都認為他求仁得仁。相比起來,我這個青文的創辦人便變得空有宏願,難免感到欠下他什麼似的。

(原刊二OO八年三月六日《明報》)

Tuesday, 16 July 2013

「二樓」書店

「二樓」書店

許定銘

老編約寫有關「二樓」書店的文章,勾起不少回憶,前塵往事湧上心頭,害我一夜沒睡好。

跟大家談「二樓」書店之前,我想先談「二樓書店」這個稱號。如果單從字面上去解釋,是:開在二樓的書店。不過,從近年讀有關「二樓書店」的文章看,大家似乎把但凡在樓上經營,不管它是「二樓」,還是「二十樓」,只要是小本經營,賣書打折,對讀者有利的「樓上」書店,均稱之為「二樓書店」。 不過,我認為這樣的劃分,還是不夠全面,因為有不少「小本經營,賣書打折」的書店,像「波文」卻是開在地面鋪的;況且,有些「二樓」書店則是本錢豐厚,鋪面逾千呎的大店,「南天」便是。至於怎樣定名,留待專家們慢慢討論,本文僅就個人經歷,談談一些一九六O至八O年代較少人知道的「樓上」書店。

「樓上」書店的最大特色是無論何時何刻都打折扣,以歷史最悠久的上海印書館為例,老行尊告訴我,這間出現於一九六O年代初,位於中環租庇利街與干諾道中交界的二樓書店店主姓錢,他是第一間看準形勢自置物業的樓上書店,由於它全年八折,總有一批固定的老主顧,在特定的時刻摸上去光顧,收入有保障,又不怕業主加租,儘管外間租金倍升,同行執完又開,開完又執,它依然故我屹立不倒,能支持超過半世紀實屬異藪,據說如今的「揸弗人」已是第二代了。上海印書館是老牌書店,不重裝修而重質素,今天你摸上去,雖然燈光不足,書們老舊,你不僅能以八折買到最新版的文史哲政經書,只要你有耐性,不怕在書堆與書架中慢慢摸索翻尋,很可能還會找到半世紀前依達、孟君和俊人的流行小說,運氣好的,更能買到已成「傳說中」的三毫子小說哩!

說到規模較大的二樓書店當數「南天」,據說它早期開在中環,而我最初摸上去時也是一九六O年代,當時它開在灣仔電車路莊士敦道與譚臣道交界的二樓,面對「龍記餐廳」而與軒尼詩官小隔街毗鄰,過千呎的二樓以賣台版書為主,最大量的是台灣商務印書館的《人人文庫》。那時候我喜歡讀現代文學作品,司馬中原、朱西寧、白先勇、陳映真、鄭愁予、周夢蝶、覃子豪等都是我的摯愛,可惜早期的《人人文庫》以政經及古文學書種為主,「南天」也就少去。

後來「南天」搬去軒尼詩道修頓球場對面的二樓,打通幾個單位,面積更大,應有二三千呎鋪面,書種更齊,而且兼賣舊書,應該是我輩書蟲的「書竇」。可惜店主人索價甚高,像我這樣的窮書呆子,見到好書心癢難耐,卻又礙於天價,每每在掏錢前,總湧起家中妻女的容顏,只好忍痛不買,店主人的面色自然不好看。如此忍痛不買,忍了多次,自然卻步,而「南天」也自我的意念中消失了。

說到樓上的大書店,似乎不該遺忘旺角奶路臣街與通菜街交界三樓的「寰球」。它的書種與「南天」近似,但新文學類書比較多,頗合我意。其實書店也只有一層樓幾百呎,不能算大。不過,店主李先生人已過中年,生活無憂,生意好不好沒關係,開書店志在過日辰,不怕虧本關門,故把它當作大書店。李先生很愛書,讀者不小心擺亂了他的書,他會嘀咕着埋怨你,並隨即把書放回原處,態度不好。買書人常說他惡,其實李先生人不錯,有次我去看書,把剛謄寫好的學校試卷油印本遺在店裏,其後匆匆趕回去尋,李先生笑笑口掏出來,說「要是你留在另一間書店裏,很可能要再出一次卷了」!

類似上海印書館、南天和寰球這樣的文史哲書店,值得一提的,還有開在廣華街地面鋪的「廣華」,和奶路臣街與西洋菜街交界三樓的學津書店,店主馬先生由一九七O年代開店至今,已經歷近四十寒暑,路遙知「馬」力,老馬的毅力令我佩服!

要數專售文藝書的樓上書店,尖沙咀漢口道的文藝書屋是老大哥。一九六O年代初,王敬羲從台灣回來,把書店開到「六樓」,那真是破天荒。不過,他利用書店的地點,既辦「正文出版社」,又編《南北極》、《純文學》期刊,更得台灣「文星」大力支持,運來大量文學新書之外,還允許他在本港重印暢銷的品種;即使普通讀者嫌六樓高,那些交稿或取稿費的作者們,往來的學者們,總要追上時勢多看、多買點書,生意也就有了保障。何況當年專賣台版文學書的書店甚少,除了旺角「友聯」的門市部,「文藝書屋」像得獨市之利,要看台版書的愛書人自然不怕高爬上去,也就興旺了一段不短的時日,開了總有一二十年,究竟「文藝書屋」是何時結束的,一時想不起來。

除了「文藝書屋」,當然要提一九七O年代開在銅鑼灣禮頓道和黃泥涌道口,CCC木球會對面二樓的傳達書屋。「傳達」的主持人是畫家嚴以敬(阿虫)夫婦,當然知道怎樣把書店佈置得優雅而吸引。五百呎左右的一層樓,除了三面牆和中間的長書枱放滿台版文學、藝術書外,書們的世界裏,還會有些小擺設和掛畫點綴,讓人知道這裏不單是書海,還是藝術的天地。

「傳達」的最大特色是向外街的那面不是「書牆」,是一面透光的大玻璃,讓自然光灑進室內,在陽光下讀書,比在燈光下讀書多了種人在大地上享受自由自在的舒適意。如果你站得倦了,這裏還備有「咕」,你可以倚坐着看書,或透過玻璃遠望「三C會」中人在草地上滾球的閑適,或靜聽電車叮叮的從窗下游過……。

一九七O年代的樓上書店多的是,旺角有西洋菜街賣台版書為主的「田園」;洗衣街有賣舊書的「新亞」,和高高的,要爬三層樓上去,以哲學書為主的「南山書屋」;還有搬了幾次,搬來搬去搬不出旺角的「正心書局」,此店以舊書為主,店主人陳正剛是本港著名的旅行家,對香港的「山卡啦」瞭如指掌,每星期均組織旅行隊探山五十年,他的店是了解香港地理歷史的寶庫,現在改名為「香山學社」,還開在亞皆老街的旺地三樓上。

那年代的港島樓上文史哲書店,有灣仔道的「波文書店」、譚臣道的「一山書屋」、莊士敦道的「青文」、史釗域道的「陶齋」……,當然,要詳談的,是我的「創作書社」。

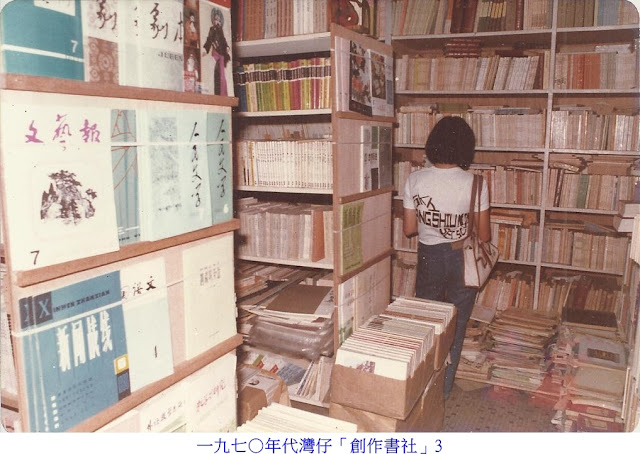

「創作書社」是「創作類書」加「出版社」的結合,一九七O年代初期出現於旺角通菜街上,亞皆老街與快富街中間,馬健記圖書公司對面的大厦閣樓,那是樓下鋪的自由閣仔,二百餘呎實用,門口有一兩呎高的巨石屎門檻,門檻兩邊要各放兩級樓梯,出入十分不便,這樣的小「豆腐店」,當年也要六佰元月租,賣的是本地純文學創作外,還直接批訂台版冷門出版社的文學書。後來「創作書社」搬到灣仔軒尼詩道去,這和「新亞」有莫大關係,且聽我慢慢道來。

如今還屹立於旺角好望角大厦十幾樓,每年辦三次舊書拍賣會,每次成交過百萬的「新亞書店」,原本是開在洗衣街上的舊書店。不知何故,「新亞蘇」一九七O年代初期,跑到灣仔軒尼詩道《大公報》對面開了間二樓的「新亞書店」分店。其後,不知是誰的主意,我們一班「書店友」:神州歐陽、匯文閣黃、新亞蘇、百靈林、賣布方(方寬烈)、創作許……(還有兩個記不起了)八個人把「新亞書店」分店承租下來,改名「聯合書店」合營,可惜我們各有自己的店,無暇兼顧這間「聯合國」,幾個月下來已無法支持,最後我結束了旺角的書店,把「創作書社」搬到灣仔來。

那時候是一九七O年代中後期,內地改革開放,大批文史哲書湧港,被「餓」了十多年的香港讀書人見書就搶,每逢星期二、四新書到的日子,港大、中大的學子,每來總捧着盈呎厚的新書滿載而歸,印象最深刻的,是錢鍾書的新書《舊文四篇》抵港,我要了四百本,不用一星期即賣光;我為司馬長風出版的《中國近代史輯要》,初版二千冊,半個月已要再版,那真是書業的黃金時代……。

由於書店地點適中,全部書七折或八折,不單書賣得多,還因為很近香港歷史最悠久的舊書店「三益」,我每日可以去進貨,「創作書社」自然賣起舊書來。這就吸引了更多搜尋絕版書刊的專家,學者高伯雨、王亭之、林真、盧瑋鑾,港大的趙令揚、單周堯、黎活仁,中大的黃繼持、王晉光,孔安道圖書館的楊國雄,作家舒巷城、杜漸、海辛、林蔭、許禮平、劉健威……都是到我處買書認識的常客。可惜好景不常,一九八O年初業主忽然說要賣樓,不跟我續約,多年的奮鬥最後以一萬二千元,叫「收買佬」領五條大漢花了一個上午,用兩輛密斗貨車搬走了。

灣仔「創作書社」關門的幾年後,我心有不甘,在北角「七海商場」覓得兩個打通的鋪位,一九八O年代中再展旗鼓,賣的同樣是文史哲和舊書,但,一九七O年代的搶書熱潮已冷卻了,生意也就變成僅可維持,終於到一九九二年我的生活起了大變化,「創作書社」又一次關門大吉。至此,我以為書店與我的緣份已盡,豈料到二OO五年,想到兩年後即會從學校退休,無事可幹之餘,又興起了開書店的念頭。不久,即在軒尼詩道與馬師道交界,老「創作」附近的一幢商業大厦,覓得一「十八樓C座」的四百餘呎單位,裝修間隔成書店形式,想在退休後再以「創作書社」名號與愛書人結盟交友。可惜,如今退休五年,閑來讀書寫稿,疏懶成性,開書店之事不知不覺拋諸腦後,那間本來要開在十八樓的樓上書店,現在變成我的書房別館,取名「醉書室」,成了我個人的「私書店」。

談過了一般的樓上書店,再跟大家談談一些因特殊環境形成的另類樓上書店。

一九五O至七O年代,中國大地上風雲變色,閉關自守,全部訊息不得外傳。因此,中國的政治、社會、文化結構均成為世界各地學人求知的目標,所有一九四九年以前出版的書刊,均成了各地學者及圖書館搜求的對象。香港是最接近中國的國際大城市,各類的書刊秘藏甚多,自然成了他們搜尋資料的寶庫。而這些外國機構或學者資金雄厚,不怕貴,只要有。於是,一些專門報價到外地,以美金訂價的出口書店乘時而興,其中較為知名的是:實用、神州、匯文閣、萬有、遠東、交流、文華……等,此中除了開在西洋菜街的實用書局和中環士丹利街的神州舊書店是地鋪外,其餘的都是樓上書店。

這些書店雖然說是寫字樓形式,幹報價出口的工作,通常你摸到上去,說要買書,只要你不妨礙他們工作,總會讓你慢慢的從架上選書。這類出口書店雖然早已收購了大量絕版舊書藏在貨倉裏,但還是要不停進貨的,隔一段時日再去,每次都有新鮮感,每次都會有「斬穫」。

我最熟的是匯文閣和神州。匯文閣開在中環永吉街的寫字樓裏,主持人阿黃是與葉維廉、崑南、蔡炎培同輩的文學發燒友,此人熱愛現代詩,藏老詩刊、詩集甚多,我書房裏的《創世紀》、《藍星》、《詩朶》、葉維廉的《賦格》……均來自此公。一九七O年代初有次我跟匯文閣黃去荷里活道「康記」入貨,他左翻右揀的,只花了五分鐘,即選得一橙盒線裝及洋裝老書,「康記」索價二千,他隨即摸出銀包,出手闊綽,幾分鐘即花掉我通菜街「創作」的三個月租!又一次我發現一間新開在旺角閣樓的小書店,給他掛了電話,匯文閣黃迅即飛車而來,兩三下手勢即掃貨幾箱,而我也贏得一頓豐富的魚蝦海鮮宴。

時移世易,轉瞬三十幾年過去,這些出口樓上書店多已式微,所餘無幾。據說匯文閣黃已易了名號,不再匆忙,只為幾名還在海外圖書館任職的老友服務;實用書局已搬上油麻地彌敦道的樓上,神州也已搬到柴灣工廠大厦三千多呎的貨倉去,專心在孔夫子網上搞拍賣……。

一九七O年代那些美好的時光一去不返了!

──2012年10月

刊於《百家》

許定銘

老編約寫有關「二樓」書店的文章,勾起不少回憶,前塵往事湧上心頭,害我一夜沒睡好。

跟大家談「二樓」書店之前,我想先談「二樓書店」這個稱號。如果單從字面上去解釋,是:開在二樓的書店。不過,從近年讀有關「二樓書店」的文章看,大家似乎把但凡在樓上經營,不管它是「二樓」,還是「二十樓」,只要是小本經營,賣書打折,對讀者有利的「樓上」書店,均稱之為「二樓書店」。 不過,我認為這樣的劃分,還是不夠全面,因為有不少「小本經營,賣書打折」的書店,像「波文」卻是開在地面鋪的;況且,有些「二樓」書店則是本錢豐厚,鋪面逾千呎的大店,「南天」便是。至於怎樣定名,留待專家們慢慢討論,本文僅就個人經歷,談談一些一九六O至八O年代較少人知道的「樓上」書店。

「樓上」書店的最大特色是無論何時何刻都打折扣,以歷史最悠久的上海印書館為例,老行尊告訴我,這間出現於一九六O年代初,位於中環租庇利街與干諾道中交界的二樓書店店主姓錢,他是第一間看準形勢自置物業的樓上書店,由於它全年八折,總有一批固定的老主顧,在特定的時刻摸上去光顧,收入有保障,又不怕業主加租,儘管外間租金倍升,同行執完又開,開完又執,它依然故我屹立不倒,能支持超過半世紀實屬異藪,據說如今的「揸弗人」已是第二代了。上海印書館是老牌書店,不重裝修而重質素,今天你摸上去,雖然燈光不足,書們老舊,你不僅能以八折買到最新版的文史哲政經書,只要你有耐性,不怕在書堆與書架中慢慢摸索翻尋,很可能還會找到半世紀前依達、孟君和俊人的流行小說,運氣好的,更能買到已成「傳說中」的三毫子小說哩!

說到規模較大的二樓書店當數「南天」,據說它早期開在中環,而我最初摸上去時也是一九六O年代,當時它開在灣仔電車路莊士敦道與譚臣道交界的二樓,面對「龍記餐廳」而與軒尼詩官小隔街毗鄰,過千呎的二樓以賣台版書為主,最大量的是台灣商務印書館的《人人文庫》。那時候我喜歡讀現代文學作品,司馬中原、朱西寧、白先勇、陳映真、鄭愁予、周夢蝶、覃子豪等都是我的摯愛,可惜早期的《人人文庫》以政經及古文學書種為主,「南天」也就少去。

後來「南天」搬去軒尼詩道修頓球場對面的二樓,打通幾個單位,面積更大,應有二三千呎鋪面,書種更齊,而且兼賣舊書,應該是我輩書蟲的「書竇」。可惜店主人索價甚高,像我這樣的窮書呆子,見到好書心癢難耐,卻又礙於天價,每每在掏錢前,總湧起家中妻女的容顏,只好忍痛不買,店主人的面色自然不好看。如此忍痛不買,忍了多次,自然卻步,而「南天」也自我的意念中消失了。

說到樓上的大書店,似乎不該遺忘旺角奶路臣街與通菜街交界三樓的「寰球」。它的書種與「南天」近似,但新文學類書比較多,頗合我意。其實書店也只有一層樓幾百呎,不能算大。不過,店主李先生人已過中年,生活無憂,生意好不好沒關係,開書店志在過日辰,不怕虧本關門,故把它當作大書店。李先生很愛書,讀者不小心擺亂了他的書,他會嘀咕着埋怨你,並隨即把書放回原處,態度不好。買書人常說他惡,其實李先生人不錯,有次我去看書,把剛謄寫好的學校試卷油印本遺在店裏,其後匆匆趕回去尋,李先生笑笑口掏出來,說「要是你留在另一間書店裏,很可能要再出一次卷了」!

類似上海印書館、南天和寰球這樣的文史哲書店,值得一提的,還有開在廣華街地面鋪的「廣華」,和奶路臣街與西洋菜街交界三樓的學津書店,店主馬先生由一九七O年代開店至今,已經歷近四十寒暑,路遙知「馬」力,老馬的毅力令我佩服!

要數專售文藝書的樓上書店,尖沙咀漢口道的文藝書屋是老大哥。一九六O年代初,王敬羲從台灣回來,把書店開到「六樓」,那真是破天荒。不過,他利用書店的地點,既辦「正文出版社」,又編《南北極》、《純文學》期刊,更得台灣「文星」大力支持,運來大量文學新書之外,還允許他在本港重印暢銷的品種;即使普通讀者嫌六樓高,那些交稿或取稿費的作者們,往來的學者們,總要追上時勢多看、多買點書,生意也就有了保障。何況當年專賣台版文學書的書店甚少,除了旺角「友聯」的門市部,「文藝書屋」像得獨市之利,要看台版書的愛書人自然不怕高爬上去,也就興旺了一段不短的時日,開了總有一二十年,究竟「文藝書屋」是何時結束的,一時想不起來。

除了「文藝書屋」,當然要提一九七O年代開在銅鑼灣禮頓道和黃泥涌道口,CCC木球會對面二樓的傳達書屋。「傳達」的主持人是畫家嚴以敬(阿虫)夫婦,當然知道怎樣把書店佈置得優雅而吸引。五百呎左右的一層樓,除了三面牆和中間的長書枱放滿台版文學、藝術書外,書們的世界裏,還會有些小擺設和掛畫點綴,讓人知道這裏不單是書海,還是藝術的天地。

「傳達」的最大特色是向外街的那面不是「書牆」,是一面透光的大玻璃,讓自然光灑進室內,在陽光下讀書,比在燈光下讀書多了種人在大地上享受自由自在的舒適意。如果你站得倦了,這裏還備有「咕」,你可以倚坐着看書,或透過玻璃遠望「三C會」中人在草地上滾球的閑適,或靜聽電車叮叮的從窗下游過……。

一九七O年代的樓上書店多的是,旺角有西洋菜街賣台版書為主的「田園」;洗衣街有賣舊書的「新亞」,和高高的,要爬三層樓上去,以哲學書為主的「南山書屋」;還有搬了幾次,搬來搬去搬不出旺角的「正心書局」,此店以舊書為主,店主人陳正剛是本港著名的旅行家,對香港的「山卡啦」瞭如指掌,每星期均組織旅行隊探山五十年,他的店是了解香港地理歷史的寶庫,現在改名為「香山學社」,還開在亞皆老街的旺地三樓上。

那年代的港島樓上文史哲書店,有灣仔道的「波文書店」、譚臣道的「一山書屋」、莊士敦道的「青文」、史釗域道的「陶齋」……,當然,要詳談的,是我的「創作書社」。

「創作書社」是「創作類書」加「出版社」的結合,一九七O年代初期出現於旺角通菜街上,亞皆老街與快富街中間,馬健記圖書公司對面的大厦閣樓,那是樓下鋪的自由閣仔,二百餘呎實用,門口有一兩呎高的巨石屎門檻,門檻兩邊要各放兩級樓梯,出入十分不便,這樣的小「豆腐店」,當年也要六佰元月租,賣的是本地純文學創作外,還直接批訂台版冷門出版社的文學書。後來「創作書社」搬到灣仔軒尼詩道去,這和「新亞」有莫大關係,且聽我慢慢道來。

如今還屹立於旺角好望角大厦十幾樓,每年辦三次舊書拍賣會,每次成交過百萬的「新亞書店」,原本是開在洗衣街上的舊書店。不知何故,「新亞蘇」一九七O年代初期,跑到灣仔軒尼詩道《大公報》對面開了間二樓的「新亞書店」分店。其後,不知是誰的主意,我們一班「書店友」:神州歐陽、匯文閣黃、新亞蘇、百靈林、賣布方(方寬烈)、創作許……(還有兩個記不起了)八個人把「新亞書店」分店承租下來,改名「聯合書店」合營,可惜我們各有自己的店,無暇兼顧這間「聯合國」,幾個月下來已無法支持,最後我結束了旺角的書店,把「創作書社」搬到灣仔來。

那時候是一九七O年代中後期,內地改革開放,大批文史哲書湧港,被「餓」了十多年的香港讀書人見書就搶,每逢星期二、四新書到的日子,港大、中大的學子,每來總捧着盈呎厚的新書滿載而歸,印象最深刻的,是錢鍾書的新書《舊文四篇》抵港,我要了四百本,不用一星期即賣光;我為司馬長風出版的《中國近代史輯要》,初版二千冊,半個月已要再版,那真是書業的黃金時代……。

由於書店地點適中,全部書七折或八折,不單書賣得多,還因為很近香港歷史最悠久的舊書店「三益」,我每日可以去進貨,「創作書社」自然賣起舊書來。這就吸引了更多搜尋絕版書刊的專家,學者高伯雨、王亭之、林真、盧瑋鑾,港大的趙令揚、單周堯、黎活仁,中大的黃繼持、王晉光,孔安道圖書館的楊國雄,作家舒巷城、杜漸、海辛、林蔭、許禮平、劉健威……都是到我處買書認識的常客。可惜好景不常,一九八O年初業主忽然說要賣樓,不跟我續約,多年的奮鬥最後以一萬二千元,叫「收買佬」領五條大漢花了一個上午,用兩輛密斗貨車搬走了。

灣仔「創作書社」關門的幾年後,我心有不甘,在北角「七海商場」覓得兩個打通的鋪位,一九八O年代中再展旗鼓,賣的同樣是文史哲和舊書,但,一九七O年代的搶書熱潮已冷卻了,生意也就變成僅可維持,終於到一九九二年我的生活起了大變化,「創作書社」又一次關門大吉。至此,我以為書店與我的緣份已盡,豈料到二OO五年,想到兩年後即會從學校退休,無事可幹之餘,又興起了開書店的念頭。不久,即在軒尼詩道與馬師道交界,老「創作」附近的一幢商業大厦,覓得一「十八樓C座」的四百餘呎單位,裝修間隔成書店形式,想在退休後再以「創作書社」名號與愛書人結盟交友。可惜,如今退休五年,閑來讀書寫稿,疏懶成性,開書店之事不知不覺拋諸腦後,那間本來要開在十八樓的樓上書店,現在變成我的書房別館,取名「醉書室」,成了我個人的「私書店」。

談過了一般的樓上書店,再跟大家談談一些因特殊環境形成的另類樓上書店。

一九五O至七O年代,中國大地上風雲變色,閉關自守,全部訊息不得外傳。因此,中國的政治、社會、文化結構均成為世界各地學人求知的目標,所有一九四九年以前出版的書刊,均成了各地學者及圖書館搜求的對象。香港是最接近中國的國際大城市,各類的書刊秘藏甚多,自然成了他們搜尋資料的寶庫。而這些外國機構或學者資金雄厚,不怕貴,只要有。於是,一些專門報價到外地,以美金訂價的出口書店乘時而興,其中較為知名的是:實用、神州、匯文閣、萬有、遠東、交流、文華……等,此中除了開在西洋菜街的實用書局和中環士丹利街的神州舊書店是地鋪外,其餘的都是樓上書店。

這些書店雖然說是寫字樓形式,幹報價出口的工作,通常你摸到上去,說要買書,只要你不妨礙他們工作,總會讓你慢慢的從架上選書。這類出口書店雖然早已收購了大量絕版舊書藏在貨倉裏,但還是要不停進貨的,隔一段時日再去,每次都有新鮮感,每次都會有「斬穫」。

我最熟的是匯文閣和神州。匯文閣開在中環永吉街的寫字樓裏,主持人阿黃是與葉維廉、崑南、蔡炎培同輩的文學發燒友,此人熱愛現代詩,藏老詩刊、詩集甚多,我書房裏的《創世紀》、《藍星》、《詩朶》、葉維廉的《賦格》……均來自此公。一九七O年代初有次我跟匯文閣黃去荷里活道「康記」入貨,他左翻右揀的,只花了五分鐘,即選得一橙盒線裝及洋裝老書,「康記」索價二千,他隨即摸出銀包,出手闊綽,幾分鐘即花掉我通菜街「創作」的三個月租!又一次我發現一間新開在旺角閣樓的小書店,給他掛了電話,匯文閣黃迅即飛車而來,兩三下手勢即掃貨幾箱,而我也贏得一頓豐富的魚蝦海鮮宴。

時移世易,轉瞬三十幾年過去,這些出口樓上書店多已式微,所餘無幾。據說匯文閣黃已易了名號,不再匆忙,只為幾名還在海外圖書館任職的老友服務;實用書局已搬上油麻地彌敦道的樓上,神州也已搬到柴灣工廠大厦三千多呎的貨倉去,專心在孔夫子網上搞拍賣……。

一九七O年代那些美好的時光一去不返了!

──2012年10月

刊於《百家》

Subscribe to:

Posts (Atom)